Lチカとは、LED(Light Emitting Diode)を点滅(チカチカ)させることです。電子工作やプログラミングの最初の一歩でよく取り上げるテーマです。

LEDを光らせるためには、次のような部品が必要になります。

1.LED

2.電池(電源)

3.抵抗

4.配線材

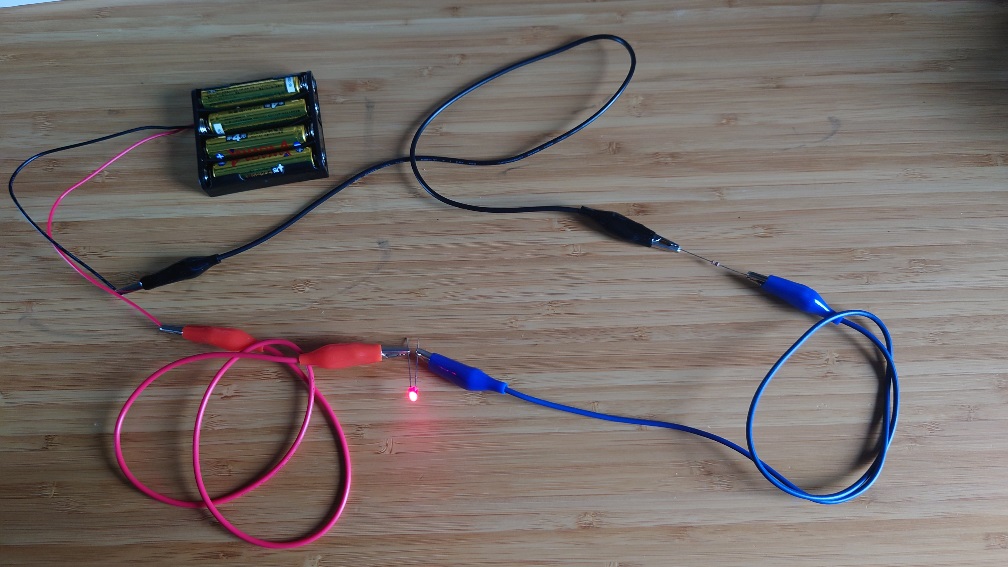

以上の部品を写真のようにつなぐと、LEDが光ります。

写真1 LEDを光らせる(配線)

これを、身近にある材料を使って、小さくコンパクトに作ってみます。

1.LED

LEDは、発光ダイオードという光半導体の一種です。

(1)発光色

赤、黄色、緑、橙に加えて、青、白色と様々な色のものがあります。

青や白色のものは光らせるために電池の個数が多くいります。前の4つは、1.5V電池2~4個で光らせることができます。今回は、一番光らせやすい赤色のものを使います。

(2)形状

リード線が付いた砲弾型のものと、小さな電極のついた表面実装型の2種類に分かれます。電気的な特性は変わりませんので光らせる場所やデザインによって使い分けるといいと思います。

2.電池(電源)

LEDは、色によっても変わりますが、例えば赤いLEDの場合、光らせるためにだいたい電池1個分(1.5~2V)の電圧が必要になります。(それ以下だと暗いか、光りません)

よって、最低でも電池2個(1.5V×2=3V)から4個(1.5V×4=6V)分で点灯させます。

青色や、白色LEDの場合、電池3個分くらい(1.5V×3=4.5V)が必要となります。

3.抵抗

抵抗は、LEDに流れる電流を抑える役割があり、LEDに流すことのできる許容電流(チップによって違いますが、一般のLEDだと20mA~30mAくらいだと思います)を超えないような抵抗の値を選択して接続します。抵抗無しで直接電池を接続すると、電流が流れすぎてLEDが劣化したり故障する場合があります。

最近は高輝度タイプのものもありますが、1mAくらいで光り始めて、5mAくらいで輝度は飽和します。1mA~10mAの間に設定します。

だいたい電池2個(1.5V×2=3V)で使う場合、200Ω、電池4個(1.5V×4=6V)の場合、1kΩくらいの抵抗でいいと思います。

4.配線材

LEDを1個光らせるだけでしたら、回路に流れる電流は、10mAくらいに制限しますので、導通する材質のものでしたら何でも配線線材として使えます。同時点灯するLEDの数量が増えてくると、電流の流れるルートによって、電流が集中して流れる場所には、太い線材を使うなどの配慮が必要になります。そうしないと、配線自体が発熱したりLEDに加わる電圧が不足して、LEDが暗くなるなどの障害につながります。

またLEDには、接続する極性(方向)があります。写真のようなリード付きの砲弾型のLEDの場合、長いリード線の方が+(乾電池の突起のある方)を接続するようにします。

写真1は、クリップ付きのリード線を使って配線して光らせました。これでもいいのですが、今回は、身近にあるものを使って、できるだけ薄く作ってみようと思い、アルミ箔を使って配線してみました。

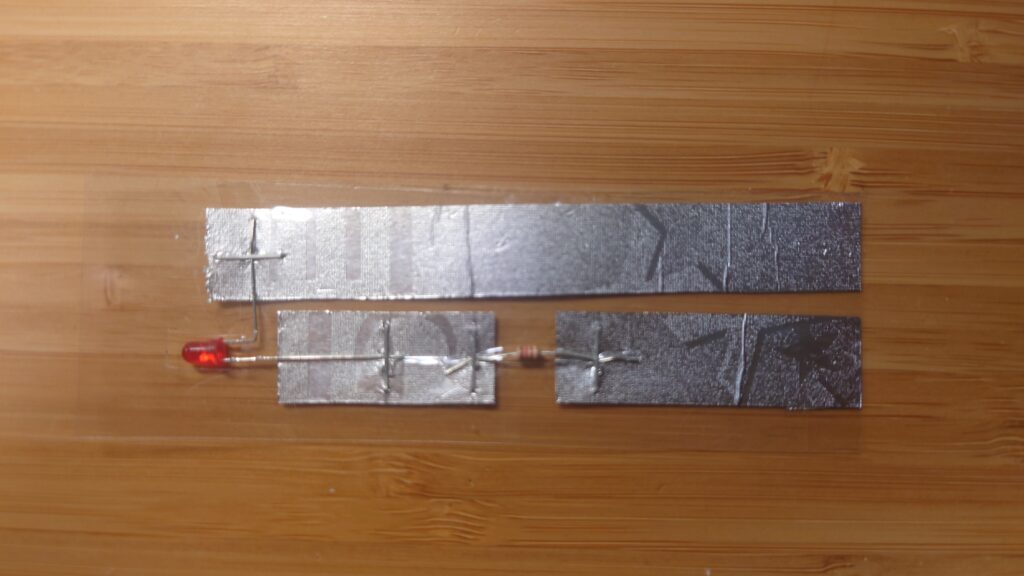

写真2 配線をアルミ箔で置き換え

調理用のアルミ箔を適当な大きさに切って、LEDと抵抗(120Ω)を上の写真2のように貼り付けます。

部品のリードとアルミ箔の接着は、ホッチキスで行いました。テープで接着なども試みたのですが、ホッチキスを使って圧着させるのが最も安定した接続ができました。写真では見えにくいですが、透明のラミネートフィルムを使って、アルミ箔の部分をパウチ(手貼り)して固定させました。

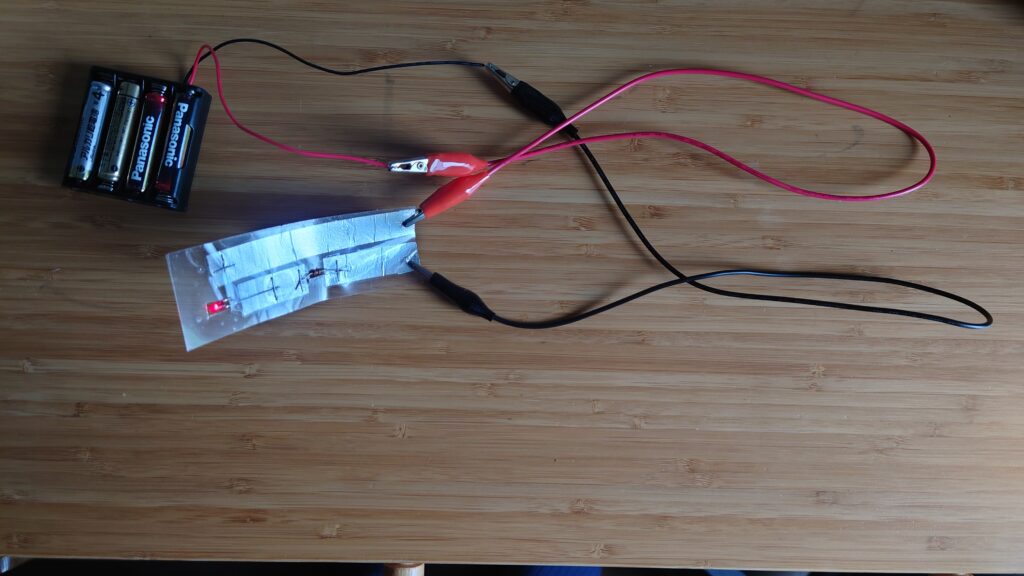

写真3 アルミ箔を使って配線してみました

フィルムの端に露出させたアルミ箔に写真1で使った電池(乾電池×4個;直列)を接続するとLEDが点灯しました。

コメント